見えないバリアが守っている、その仕組みとは

私たちの身の回りでよく見かける「ステンレス」。

台所のシンクやスプーン、建築材料に至るまで、さまざまな場面で使われています。

その理由のひとつが、「さびにくい」という特性です。

でも、ステンレスはなぜ、鉄のように赤くさびたりしないのでしょうか?

この記事では、ステンレスが持つ“さびにくさ”の秘密について、わかりやすく解説します。

ステンレスも実は「さびている」?

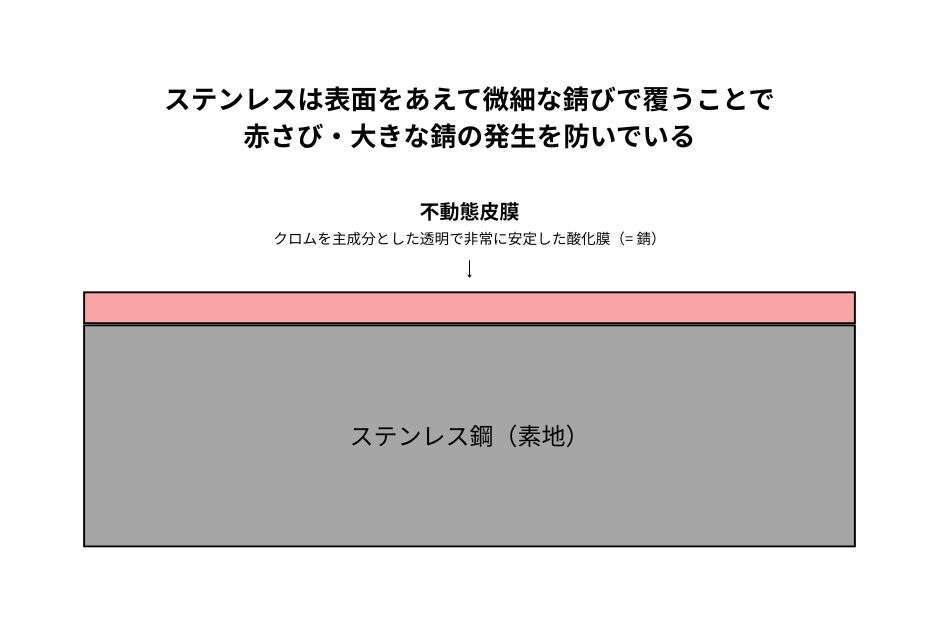

ステンレスがさびにくい理由は、「表面が“極薄のサビ”で覆われているから」なんです。

この“サビ”は私たちがよく見る赤茶色のサビ(鉄の酸化)ではなく、クロムを主成分とした「不動態皮膜」という超薄い保護膜です。

ステンレスに含まれるクロム(Cr)が空気中の酸素と反応して、「透明で非常に安定した酸化膜(= 錆)」を形成します。

この膜が、内部の金属がそれ以上酸化するのを防ぎます。

💡不動態皮膜のすごいところ

不動態皮膜は、「自己修復機能」があります。

たとえば、ステンレスの表面に傷がついても、空気中の酸素に触れればすぐに新たな皮膜が形成され、再び表面を保護してくれるのです。

まるで自分で“治る”金属。これが、ステンレスの耐食性を高めている最大の理由です。

言うなれば、「表面をあえて微細にサビさせて、自らを守っている」という感じ。

ただし、ステンレスは「さびにくい」金属であって、「絶対にさびない」わけではありません。

次のような環境では「不動態皮膜」が壊れ、「もらいさび」や「点さび」といった腐食が起こり、普通に錆びてしまうので、取り扱いや保管には注意が必要です。

- 塩分が多い場所(海の近くなど)

- 酸やアルカリが強い環境

- 表面に汚れや金属粉が付着したまま放置した場合

このようなさびを防ぐために行うのが次に紹介する「酸洗(さんせん)」です。

「酸洗」は、金属の表面を酸で処理して汚れや不要な酸化膜を取り除く作業です。

品質や耐久性、外観の美しさを高めるためにとても重要な工程です。

ステンレスの耐久性を高める「酸洗」

酸洗には主に次のような役割があります。

1. 酸化皮膜・スケール(黒皮)の除去

金属を加熱加工すると、表面に酸化鉄などのスケール(黒皮)ができます。

酸洗によってこれらを溶かして取り除き、金属本来の素地を出すことができます。

2. 不純物の除去

製造工程で付着した油分・汚れ・溶接焼けなども除去します。

これにより、溶接・塗装・メッキなど後工程の品質が向上します。

3. 不動態皮膜の再生成(ステンレスの場合)

ステンレスでは、酸洗後にクロム酸化物を主体とした不動態皮膜が再び形成され、耐食性(錆びにくさ)が回復します。

【注意点】

酸洗には強い酸を使うため、作業環境や取り扱いには注意が必要です。

処理ムラが出ると耐食性にバラつきが出てしまうこともあります。

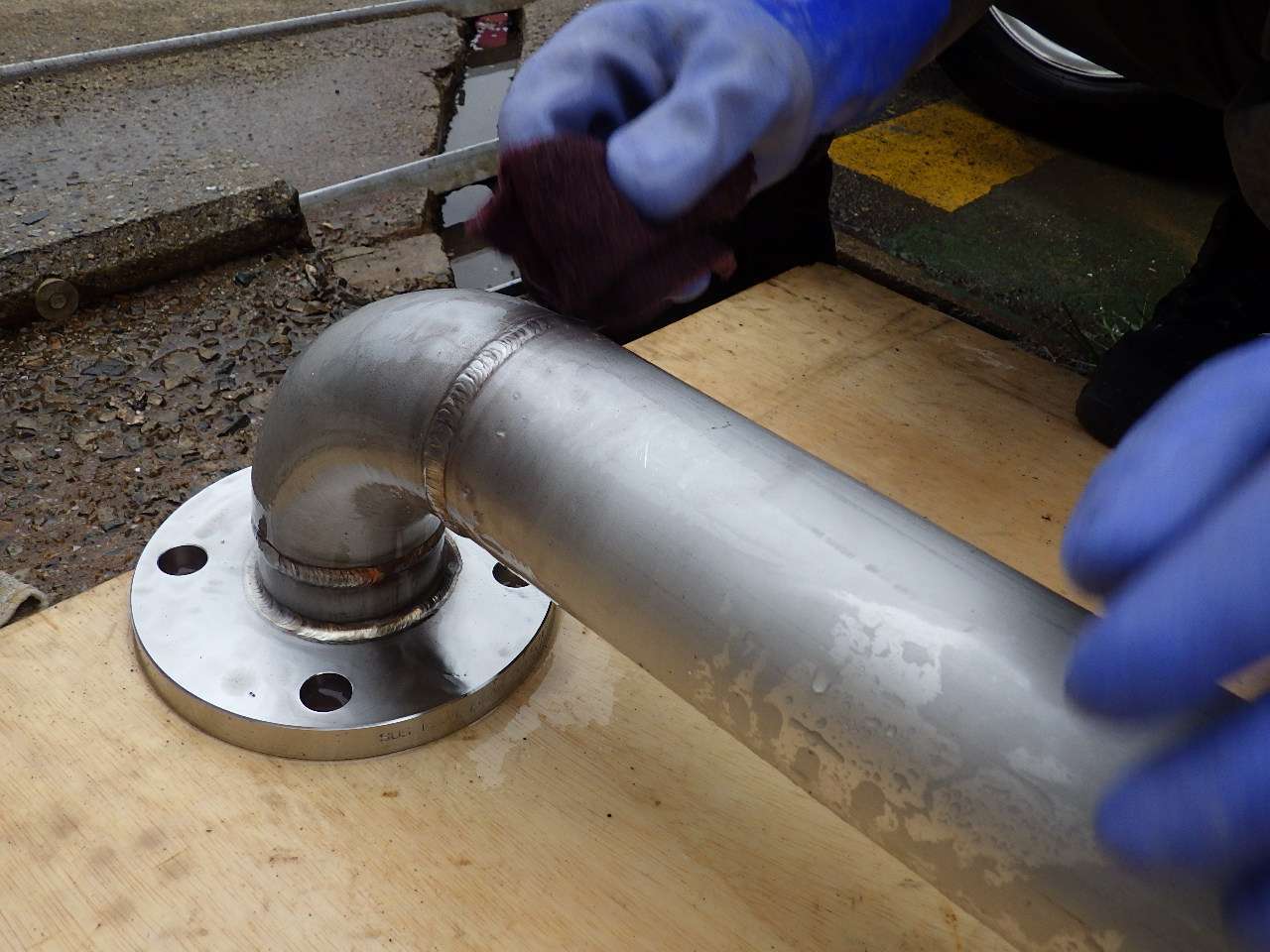

弊社では、よくステンレス製品(パイプ・形鋼など)の加工を行なっており、溶接後には必ず「酸洗」の処理をしています。

酸洗前(Before)

酸洗後(After)

まとめ

ステンレスがさびにくいのは、「クロムによって形成される不動態皮膜」のおかげ。

この見えないバリアが、金属の表面をしっかり守ってくれています。

シンプルな構造の中に、高度な化学反応が隠されているステンレス。日常の中で当たり前に使われているけれど、実はとても賢い金属なんですね。

ステンレスは非常に優れた耐食性を持つ素材ですが、使用環境や手入れ次第では劣化のリスクもゼロではありません。「なぜ錆びにくいのか」を知っておくことで、製品の選定や維持管理の判断にきっと役立つはずです。

今後も、現場やものづくりに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチェックしてくださいね。

それでは今日も一日ご安全に!